〈岳陽樓記〉范仲淹

慶曆四年 1春,滕子京 2謫守巴陵郡 3。越明年 4,政通人和 5,百廢具 6 興。乃重修岳陽樓,增其舊制,刻唐賢、今人 7 詩賦於其上;屬 8 予作文以記之。

予觀夫巴陵勝狀 9,在洞庭一湖。銜遠山 10,吞長江,浩浩湯湯11,橫無際涯;朝暉夕陰,氣象萬千。此則岳陽樓之大觀 12也,前人之述備 13矣。然則北通巫峽 14,南極瀟湘 15,遷客騷人 16,多會於此,覽物之情,得無異乎?

若夫霪雨霏霏 17,連月不開;陰風怒號 18,濁浪排空 19;日星隱耀,山岳潛形;商旅不行,檣傾楫摧 20;薄暮冥冥 21,虎嘯猿啼。登斯樓也,則有去國 22 懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然 23,感極而悲者矣。

至若春和景明 24,波瀾不驚 25,上下天光,一碧萬頃;沙鷗翔集 26,錦鱗游泳,岸芷汀蘭 27,郁郁青青 28。而或長煙一空 29,皓月千里,浮光躍金 30,靜影沉璧 31;漁歌互答,此樂何極!登斯樓也,則有心曠神怡 32,寵辱皆忘 33,把酒臨風 34,其喜洋洋 35者矣。

嗟夫!予嘗求古仁人之心 36,或異二者之為 37。何哉?不以物喜,不以己悲 38。居廟堂之高 39,則憂其民;處江湖之遠 40,則憂其君。是進亦憂,退亦憂,然則何時而樂耶?其必曰︰「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」歟!噫!微斯人 41,吾誰與歸 42!

作者簡介

范仲淹(公元 989 – 1052),字希文。出身孤貧,然早有澄清天下之志。通經致用,學以濟世;摒棄浮華,兼資文武。二十七歲舉進士第,為廣德軍司理參軍。慶曆年間,因思改革積弊,奏陳十事,旨在澄清吏治、強兵富民、修明治政,史稱「慶曆革新」,惜為呂夷簡所阻,遂無功沮罷,其後出貶鄧州,復徙杭州、青州。仁宗皇祐四年卒,年六十四,諡文正。有《范文正公集》傳世。

背景資料

滕子京(公元 990 – 1047),名宗諒,河南人。與范仲淹同科進士。仁宗天聖七年(公元 1029),范、滕等上疏,喻太后還政仁宗。太后怒,貶范出河中府(今山西永濟縣)通判,滕遠謫邵武知州。

范、滕既屬同年,且氣類相投,登第後,嘗共遊青陽、九華山;後復以上疏論政致謫,友情彌篤。滕子京才高負氣,仲淹對之極為推崇。子京仕途不順,官位雖止天章閣待制,而有治民之方。王辟之《澠水燕談錄》更謂「滕子京謫巴陵,治最為天下第一。」

司馬光《涑水紀聞》記載,滕子京因為「用公使錢無度」,被貶為岳州知州。翌年,滕子京重修岳陽樓。修畢,乞序於范仲淹。本文寫於慶曆六年(公元 1046)。當時范出知鄧州,是序之作,既記岳陽樓,亦抒鬱結之情,述其平生志向,自勉自勵。再者,本文又為箴規滕子京而作。滕子京性情中人,悲喜失節;既傷身心,亦損公務。范仲淹乃以憂樂之道勸慰之。

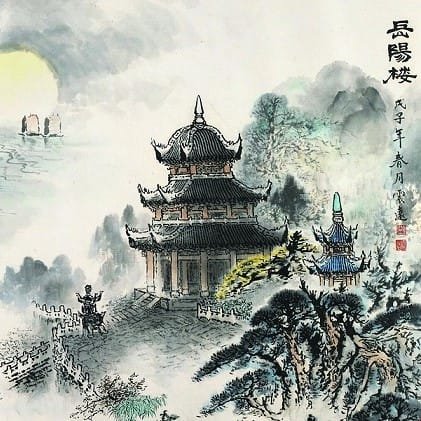

岳陽樓在今湖南岳陽,即舊城西門城樓,是千古名樓。千年之間,久歷滄桑,岳陽樓屢毀屢修。有史可稽者,修葺三十多次。據汪曾祺描述,岳陽樓「為四柱、三層、盔頂的純木結構。主樓三層,高十五米,中間以四根楠木巨柱從地到頂承荷全樓大部分重力,再用十二根寶柱作為內圍,外圍繞以十二根簷柱,彼此牽制,結為整體,全樓純用木料構成,逗縫對榫,沒用一釘一鉚,一塊磚石。樓的結構精巧,但是看起來端莊渾厚,落落大方,沒有搔首弄姿的小家氣。在煙波浩淼的洞庭湖上很壓得住,很有氣魄。」

注釋

1. 慶曆四年︰即公元 1044 年。慶曆:宋仁宗年號。

2. 滕子京︰名宗諒(公元 990 – 1047)。與范仲淹同科進士。費公錢而謫貶岳州,在任期間重修岳陽樓。事見《宋史‧卷三零三‧滕宗諒傳》。

3. 謫守巴陵郡︰貶官為岳州知州。謫︰貶謫、貶官。守︰太守之簡稱,此處作動詞用,指出任為太守。巴陵郡:即岳州,今岳陽市。

4. 越明年:過了第二年。越︰過了。

5. 政通人和:政事順利,人民和樂。

6. 具︰同「俱」,全部。

7. 唐賢、今人:唐賢:唐代先賢如張九齡、杜甫、韓愈等。今人:當世名人如呂端、夏竦等。

8. 屬︰同「囑」。囑咐。

9. 勝狀︰即指美景。勝︰美。狀︰狀貌、形勢。

10. 銜遠山:銜:即「啣」,像張開口含着與岳陽樓遙遙相對的君山。

11. 浩浩湯湯︰湯湯︰水大貌。○粵 [商],[soeng1];○漢 [shɑ̄nɡ]。

12. 大觀:盛大壯觀的景象,或謂指景觀的大概情況。

13. 備︰完備、詳盡。

14. 巫峽︰屬長江三峽,位四川巫山縣,於洞庭湖西北方向。

15. 瀟湘︰瀟︰瀟水。湘︰湘水。於湖南境內,向北流入洞庭湖。

16. 遷客騷人︰遷︰遷謫。遷客:被貶謫的官吏。騷︰《離騷》簡稱。蓋屈原憂愁憂思而作《離騷》。騷人︰即是詩人,或指仕途失意之文人。

17. 霪雨霏霏︰霪︰同「淫」,過量。霪雨︰久雨。霏霏︰雨線細密貌。

18. 怒號︰風聲激越。怒︰強勁貌。號︰呼嘯。○粵 [豪],[hou4];○漢 [hɑ́o]。

19. 排空:沖向天空

20. 檣傾楫摧︰船隻翻覆沉沒。檣︰船桅。○粵 [牆],[coeng4];○漢 [qiɑ́nɡ]。傾︰傾側。楫︰船槳。○粵 [接],[zip3];○漢 [jí]。摧︰摧毀。

21. 薄暮冥冥︰薄:逼近。冥︰昏暗貌。○粵 [名],[ming4];○漢 [mínɡ]。

22. 去國︰離開京城,指遠謫。去︰離開。國︰指國都,即京師。

23. 蕭然︰蕭條冷落。

24. 景明︰日光照耀。景︰日光。

25. 波瀾不驚︰言湖面平靜無波。

26. 翔集︰翔︰飛翔。集︰聚集、棲息。

27. 岸芷汀蘭︰芷、蘭︰香草。汀︰小洲。

28. 郁郁青青︰郁郁︰意謂湖岸和小洲上長滿芷蘭等香草。青青︰花葉茂盛貌。

29. 長煙一空︰空中水氣,頓時消散。長煙︰空中水氣。空︰消散。

30. 浮光躍金︰浮光︰月光浮於水面之上。躍︰跳動。躍金︰如金線般躍動。

31. 靜影沉璧︰月光倒影如白玉之沉於湖中。影︰月影。璧︰白玉。

32. 心曠神怡︰曠︰開朗。怡︰悅樂。

33. 寵辱︰寵︰得寵。辱︰受辱。《老子‧十三章》︰「寵辱若驚,貴大患身,何謂寵辱若驚?寵為上,辱為下,得之者驚,失之者驚,是謂寵辱若驚。」本句反用《老子》之意。

34. 把酒臨風︰把︰持。臨︰對。

35. 洋洋︰自得之貌。

36. 古仁人之心:古代那些品德高尚、憂國憂民的賢人的仁者心態。

37. 或異二者之為︰或︰或許。異︰不同。二者之為,指上述因景色慘淡「感極而悲」和因景色秀美而「其喜洋洋」兩種表現。

38. 不以物喜,不以己悲︰此句互文見義,意謂不以外物變化之悲喜以為悲喜,又不以一己際遇以為悲喜。

39. 廟堂之高︰意謂高高在上之朝廷。廟堂︰朝廷。

40. 江湖之遠︰意指遠離富貴。江湖︰指隱居之所。

41. 微斯人︰微︰無、沒有。斯人:這樣的人,指前面所說的「古仁人」,「天下之憂而憂,後天下之樂而樂」者。

42. 吾誰與歸︰即「吾與誰歸」的倒裝句。歸︰效法、依歸。

賞析重點

范仲淹的〈岳陽樓記〉是中國古代散文的經典之作,寫於北宋慶曆六年(1046年)。文章通過描寫岳陽樓的壯麗景色,抒發了作者「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的崇高情懷。全文語言優美,意境深遠,既展現了范仲淹的文學才華,也體現了他作為一位政治家的博大胸懷。

文章結構與內容分析

- 開篇交代背景,點明寫作緣由

文章開頭寫道:「慶曆四年春,滕子京謫守巴陵郡。」范仲淹簡要交代了滕子京被貶巴陵郡的背景,並提到滕子京在任期間政績卓著,重修岳陽樓,並請范仲淹為此寫一篇記文。這一段為後文的描寫與議論奠定了基礎。 - 描寫岳陽樓與洞庭湖的壯麗景色

范仲淹以「予觀夫巴陵勝狀,在洞庭一湖」開篇,描寫了洞庭湖的壯麗景色:「銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫無際涯。」他通過「朝暉夕陰,氣象萬千」一句,概括了洞庭湖的變化多端。這一段既展現了岳陽樓的「大觀」,也為後文的抒情與議論提供了背景。 - 通過對比,抒發「遷客騷人」的情感

范仲淹提出了一個問題:「遷客騷人,多會於此,覽物之情,得無異乎?」接著,他通過對比兩種不同的景色與情感,展現了「遷客騷人」的心境變化:- 陰雨淒涼之景:「若夫霪雨霏霏,連月不開……登斯樓也,則有去國懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然,感極而悲者矣。」

- 春光明媚之景:「至若春和景明,波瀾不驚……登斯樓也,則有心曠神怡,寵辱皆忘,把酒臨風,其喜洋洋者矣。」

這一段通過對比,生動地描繪了自然景色對人情感的影響。

- 提出「古仁人之心」,抒發崇高情懷

在描寫完兩種不同的情感後,范仲淹筆鋒一轉,提出了「古仁人之心」:「不以物喜,不以己悲。」他認為,真正的仁人志士不會因外物的好壞或個人的得失而喜怒,而是「居廟堂之高,則憂其民;處江湖之遠,則憂其君」。最後,他提出了千古名句:「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。」這一段既是全文的高潮,也是范仲淹思想的集中體現。 - 結尾感慨,表達志向

文章結尾,范仲淹感慨道:「噫!微斯人,吾誰與歸!」表達了對「古仁人」的嚮往,也表明了自己的志向與追求。

寫作特點

- 情景交融,意境深遠

范仲淹在描寫岳陽樓與洞庭湖的景色時,融入了自己的情感與思考。例如,他通過對比陰雨與春光的景色,展現了「遷客騷人」的情感變化,並由此引出對「古仁人之心」的議論。 - 語言優美,修辭巧妙

文章語言清新自然,修辭巧妙。例如,「浩浩湯湯,橫無際涯」一句,以疊字修辭生動地描繪了洞庭湖的遼闊;「浮光躍金,靜影沉璧」一句,則通過比喻形象地描寫了月夜的湖光山色。 - 結構嚴謹,層次分明

文章從背景交代到景色描寫,再到情感抒發與議論,結構嚴謹,層次分明,過渡自然。 - 議論深刻,思想崇高

范仲淹在文中提出了「不以物喜,不以己悲」以及「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的思想,展現了他作為一位政治家的博大胸懷與崇高情懷。

思想內涵

- 「不以物喜,不以己悲」的人生態度

范仲淹通過對比「遷客騷人」的情感變化,提出了「不以物喜,不以己悲」的人生態度。他認為,真正的仁人志士應該超越個人的得失,關注更廣闊的天下。 - 「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的崇高情懷

這一名句集中體現了范仲淹的政治理想與人生追求。他認為,作為一位政治家,應該以天下為己任,先憂後樂,為國家和人民謀福祉。 - 對「古仁人」的嚮往與追求

范仲淹在文中表達了對「古仁人」的嚮往,並以此激勵自己與讀者。他通過對比「遷客騷人」與「古仁人」的不同,展現了對崇高人格的追求。

〈岳陽樓記〉是一篇情景交融、意境深遠的散文佳作。范仲淹通過描寫岳陽樓與洞庭湖的壯麗景色,抒發了自己「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的崇高情懷。全文語言優美,結構嚴謹,既具有很高的文學價值,也蘊含了深刻的思想內涵。這篇文章不僅是范仲淹個人思想的集中體現,也為後世讀者提供了對人生與社會的深刻思考。

DSE試題

問︰結合全文,解釋范仲淹撰寫《岳陽樓記》的原因。(5分)

答:

范仲淹撰寫《岳陽樓記》的原因包括以下幾點:

- 回應友人託請: 滕子京被貶守巴陵郡期間重修岳陽樓,邀請范仲淹為其作記,范仲淹因此應友人之請撰寫此文。

- 抒發個人胸襟: 范仲淹藉描述岳陽樓的壯麗景色和湖光山色,抒發自己對自然的讚嘆與崇敬,展現了曠達的心境。

- 闡述政治理想: 透過「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的名句,表達他關心國家和百姓的責任感與高遠志向,勉勵為官者應心繫天下蒼生。

- 寄寓人生哲理: 文中藉景抒情,表達對人生境遇的超然態度,展示了進退自如的處世哲學。

–

Canon Music and Arts Online

學習更多︰全方位中文課程