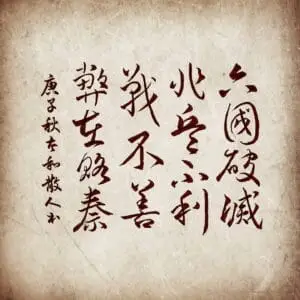

〈六國論〉蘇洵

六國破滅1,非兵不利2,戰不善3,弊在賂秦4。賂秦而力虧5,破滅之道6也。或曰︰「六國互喪7,率8賂秦耶?」曰︰「不賂者以賂者喪。」蓋失強援9,不能獨完10,故曰「弊在賂秦」也。

秦以攻取11之外,小則獲邑12,大則得城,較秦之所得13與戰勝而得者,其實百倍;諸侯之所亡14與戰敗而亡者,其實亦百倍。則秦之所大欲,諸侯之所大患,固不在戰矣。思厥先祖父15,暴霜露,斬荊棘16,以有尺寸之地17。子孫視之不甚惜,舉以予人18,如棄草芥19。今日割五城,明日割十城,然後得一夕安寢;起視四境,而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限,暴秦之欲無厭20,奉之彌21繁,侵之愈急,故不戰而強弱勝負已判22矣。至於顛覆23,理固宜然。古人24云︰「以地事秦,猶抱薪救火,薪不盡,火不滅25。」此言得之26。

齊人未嘗賂秦,終繼五國遷滅27,何哉?與嬴28而不助五國也。五國既喪,齊亦不免矣。燕趙之君,始有遠略29,能守其土,義不賂秦30。是故燕雖小國而後亡,斯用兵之效31也。至丹以荊卿為計32,始速禍33焉。趙嘗五戰于秦34,二敗而三勝35;後秦擊趙者再,李牧36連卻37之;洎牧以讒誅38,邯鄲為郡39,惜其用武而不終40也。且燕趙處秦革滅41殆盡之際,可謂智力孤危42,戰敗而亡,誠不得已。向使三國各愛其地43,齊人勿附於秦,刺客不行44,良將45猶在,則勝負之數46,存亡之理,當47與秦相較,或未易量48。

嗚呼!以賂秦之地,封天下之謀臣;以事秦之心,禮49天下之奇才;幷力西嚮50,則吾恐秦人食之不得下嚥51也。悲夫!有如此之勢,而為秦人積威之所劫52,日削月割,以趨於亡!為國者無使為積威之所劫哉!夫六國與秦皆諸侯,其勢弱於秦,而猶有可以不賂而勝之之勢;茍以天下之大,下而從六國破亡之故事53,是又在六國下矣!

作者簡介

蘇洵(公元 1009 – 1066),字明允,生於宋真宗大中祥符二年(公元1009),卒於英宗治平三年(公元 1066),眉州眉山(今四川省眉山縣)人。先世趙郡欒城,唐朝蘇味道貶眉州刺史,開眉山蘇氏。

蘇洵少不好學,好遊蕩。年二十,娶大理寺丞程文應之女為妻。程氏知書識禮,操持家務,事姑教子,於眉山紗縠行經營布帛。洵深受感動,折節讀書。《祭亡妻文》云︰「昔予少年,遊蕩不學,子雖不言,耿耿不樂,我知子心,憂我泯沒。」《上歐陽內翰書》曰︰「洵少年不學,生二十五歲,始知讀書,從士君子遊。」年二十五,始知讀者,惟不刻意厲行。《宋史.本傳》曰︰「年二十七,始發憤讀書。」《三字經》亦言︰「蘇老泉,二十七。始發憤,讀書籍。」(按︰老泉為蘇軾別號,後人因梅聖俞有《老人泉詩》贈蘇洵,故誤傳為洵別號耳。是章太炎增修《三字經》,改為「蘇明允,二十七。」)二十八歲,子軾生於紗縠行。三十歲,舉進士,不第。三十一歲,幼子轍生。三十七歲,洵游學在外,程夫人授二子詩書。三十八歲,舉茂材異等,又不中。遂歸蜀。三十九歲,父蘇序卒。返家奔喪。四十以後,閉門丁憂,焚舊稿,益讀書;遂通六經百家之說,下筆頃刻數千言。授二子書。四十六歲,作《權書》十篇、《衡論》十篇、《幾策》二篇。

仁宗嘉祐元年(公元 1056),四十八歲,攜二子出蜀,赴京應考。軾年二十一,轍十八。洵上書歐陽修、韓琦,文章大受推重;惟與王安石頗不協。翌年,應省試,軾、轍皆進士及第。蘇氏文章,稱效於時。四月,程夫人卒。三人倉皇返蜀。翌年,五十,朝廷詔洵赴京試策論,以病辭,不就。上書仁宗皇帝。嘉祐四年(公元 1059),服除,十月,洵離眉州赴京,二子侍從。舟行江陵,有詩文百篇,為《南行前集》。翌年(公元 1060)二月,五十二歲,到京。自江陵至京,又得詩文七十三篇,為《南行後集》。

宰相韓琦見洵文而善之,奏於朝,召試舍人院,辭疾不至。除秘書省試校書郎。翌年(公元 1061)七月,出為霸州文安縣主簿。嘉祐八年(公元1063),五十五歲,仁宗皇帝崩,英宗即位。洵上書宰相韓琦,非其厚葬之議。又作《辨姦論》刺王安石。五十六歲,著《皇祐諡錄》二十卷。會太常修纂建隆以來禮書,遂與姚闢同修禮書,為《太常因革禮》一百卷,書成方奏,未報卒。得年五十有八。贈光祿寺丞。喪歸於蜀,與程夫人同葬於眉山。有《嘉祐集》十五卷行世。事入《宋史.文苑傳》。

背景資料

宋仁宗至和二年(公元 1055),蘇洵四十七歲,拜謁張方平於成都,謝為舉薦;并呈《權書》、《衡論》。方平閱之,大加讚賞;以為「如大雲之出於山,忽布四方,倏散無餘;如大川之滔滔東注於海,源也委也,其無間斷也。」歐陽修譽為「孫卿子之書」,並獻諸朝廷。於是,「一日父子隱然名動京師,而蘇氏文章,遂擅天下」。考生爭相效法,一變宋初之綺靡,而為樸實高古文風。當時諺云︰「蘇文生,喫菜根;蘇文熟,喫羊肉。」是《權書》之出也,非祇關乎明允一人之文名聲譽,更復改變有宋一代文風。《六國論》為《權書》一篇,為發憤讀書二十年之成果。

曾鞏《蘇明允哀辭》謂蘇洵「頗喜言兵」,故「《權書》,兵書也,而所以用仁濟義之術也。」(《權書引》)蘇洵文章,學《戰國策》,故每多縱橫之言,形勢之論;而所以異於兵書者,乃游乎聖人之途,行乎仁義之道,本乎歷史之事也。

蘇洵「好言當世之要」,以史論政,上繼孟子、韓愈。文章論點鮮明,論據有力。歐陽修譽以「博辯宏偉」,「縱橫上下,出入馳驟,必造於深微而後止」;惟不免詭辨,迂闊偏頗,是其短也。蘇洵也自評其文兼得「詩人之優柔,騷人之清深,孟、韓之溫淳,遷、固之雄剛,孫、吳之簡切。」故能於韓、柳、王、歐之間,別樹一幟。

注釋

1. 六國破滅︰《史記.六國年表》司馬貞《索隱》曰︰「六國,魏、韓、趙、楚、燕、齊,并秦凡七國,號曰七雄。」六國破滅︰韓亡於秦皇 17年,趙亡於 19 年,魏亡於 22 年,楚亡於 24 年,燕亡於 25 年,齊亡於26 年。

2. 兵不利︰兵︰兵器。《廣韻》曰︰「戎也。」也即軍隊。利︰鋒利、利害。《漢書.鼂錯傳》曰︰「兵不完利,與空手同。」

3. 戰不善︰戰︰作戰。善︰優勝。

4. 弊在賂秦︰弊︰惡也,過失也。賂︰賄賂。

5. 力虧︰力︰國力。虧︰損耗、削弱。

6. 道︰理也。

7. 互喪︰互︰交互繼接也。喪︰《說文》曰︰「亡也。」互喪︰相繼滅亡。

8. 率︰皆也。《漢書.宣帝紀》︰「率常在下杜。」《註》曰︰「總計之說也。」

9. 強援︰強大後援。

10. 獨完︰獨︰獨自。完︰保全。獨完︰自保也。

11. 攻取︰戰爭侵佔。

12. 邑︰《說文》曰︰「國也。」引伸作城市。大曰都,小曰邑。

13. 所得︰因六國賄賂而得到之土地。

14. 所亡︰因賄賂秦國而失去之土地。

15. 思厥先祖父︰思︰想念;一解作助語詞,無義。厥︰其也。指六國後人。先︰先人。祖︰祖宗。父︰父輩。

16. 暴霜露,斬荊棘︰暴︰暴露也。暴霜露︰暴露於霜露之下。荊棘︰山野叢生之帶刺灌木;引伸作荒蕪之地。《老子》曰︰「師之所處,荊棘生焉。」二句形容立國創始之難。《左傳.宣公十二年》曰︰「篳路藍縷,以啟山林。」言楚人立國之難。二句意本於此。

17. 尺寸之地︰言土地之小也。

18. 舉以予人︰舉︰皆也。予︰給與。人︰他人。指秦國。

19. 草芥︰芥︰小草也。《莊子.逍遙遊》曰︰「芥為之舟。」《方言》曰︰「芥,草也。自關而西或曰草,或曰芥。」草芥︰形容輕賤之物。《孟子.離婁上》曰︰「視天下悅而歸己,猶草芥也,惟舜為然。」

20. 厭︰同「饜」;滿足也。《說文》曰︰「猒,飽也。」厭乃「猒」之假借。

21. 彌︰益也,愈也。

22. 判︰《說文》曰︰「分也。」意謂分明也。

23. 顛覆︰顛墜覆敗;滅亡也。《詩經.王風.黍離序》曰︰「閔周室之顛覆,彷徨不忍去,而作是詩也。」

24. 古人︰指蘇代。

25. 以地事秦四句︰引自《史記.魏世家》。蘇代謂魏(安釐)王曰︰「欲璽者,段干子也;欲地者,秦也。今王使欲地者制璽,使欲璽者制地,魏氏地不盡則不知已。且夫以地事秦,譬猶抱薪救火,薪不盡,火不滅。」王曰︰「是則然也。雖然,事始已行,不可更矣。」

26. 此言得之︰得之︰得其道理。此言得之︰這話說出其中道理。

27. 遷滅︰遷︰徙國曰遷。遷滅︰即亡國也。

28. 與嬴︰與︰助也。《戰國策》曰︰「吾將深入吳軍,若扑一人,若捽一人,以與大心者也。」《註》曰︰「與,猶助也。」嬴︰秦王嬴姓。即指秦國。○粵 [仍],[jing4];○漢 [yíng]。

29. 遠略︰長遠計策。

30. 義不賂秦︰義︰宜也。義不賂秦︰以不去賄賂秦國為原則。

31. 斯用兵之效︰斯︰此也。全句之意是︰燕國雖然弱小,但卻較後而亡;正是與秦抗戰之成效也。

32. 丹以荊卿為計︰丹︰燕國太子姬丹(? – 公元前 226)。荊卿︰即荊軻(? – 公元前 227)。《史記.刺客列傳》曰︰「荊軻者,衛人也。其先乃齊人,徙於衛,衛人謂之慶卿。而之燕,燕人謂之荊卿。」《索隱》曰︰「卿者,時人尊重之號。」計︰指荊軻刺秦王事。《史記.燕世家》曰︰「燕見秦且滅六國,秦兵臨易水,禍且至燕。太子丹陰養壯士二十人,使荊軻獻督亢圖於秦,因襲刺秦王,秦王覺,殺軻,使將軍王翦擊燕,燕王亡徙居遼東,秦拔遼東,虜燕王喜,卒滅燕。」

33. 始速禍︰始︰才也。速︰招致。《左傳.隱公三年》曰︰「所以速禍也。」

34. 趙嘗五戰於秦︰語本《史記.張儀列傳》︰「張儀說楚王曰︰『大王嘗與吳人戰,五戰而三勝。』」《史記.趙世家》曰︰「趙王遷三年,秦攻赤麗、宜安,李牧率師與戰肥下,卻之。四年,秦攻番吾,李牧與之戰,卻之。」

35. 二敗而三勝︰秦趙五戰,閼于之戰,趙勝秦敗。幾之戰,趙勝秦敗。長平之戰,趙敗秦勝。邯鄲之戰,趙勝秦敗。肥之戰,趙勝秦敗。此所謂二敗三勝也。

36. 李牧︰李牧(? – 公元前 229),嬴姓,李氏,名牧。趙國柏仁人。戰功顯赫,生平未嘗一敗。牧與白起、廉頗、王翦並稱戰國四大名將。嘗逐降匈奴,綏靖北境。兩次大破秦軍,封武安君。因被讒見殺。死後三月而趙亡。事見《史記.廉頗藺相如列傳》。

37. 連卻︰連︰接續也。卻︰退也。連卻︰不斷擊退秦軍。

38. 洎牧以讒誅︰洎︰及也。○粵 [記],[gei3];○漢 [jì]。牧以讒誅︰《史記.廉頗藺相如列傳》曰︰「秦多與趙王寵臣郭開金,為反間,言李牧、司馬尚欲反。趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧。李牧不受命,趙使人微捕得李牧,斬之。」

39. 邯鄲為郡︰邯鄲︰趙都也。為郡︰成為秦郡。意指趙國滅亡。《史記.趙世家》︰「(趙幽繆王)八年十月,邯鄲為秦。」

40. 用武而不終︰用武︰指對秦戰爭。不終︰未到底、不完成。《左傳.僖公十六年》︰「明年,齊有亂,君將得諸侯而不終。」

41. 革滅︰改也。滅︰亡也。

42. 孤危︰孤︰獨也。無援之意。

43. 向使三國各愛其地︰向使︰假使、假令。《史記.李斯列傳》曰︰「向使四君卻客而不內,疏士而不用,是使國無富利之實而秦無彊大之名也。」三國︰韓、魏、楚。愛︰憐也、吝惜也。

44. 刺客不行︰刺客︰指荊軻刺秦。不行︰不用也。

45. 良將︰指李牧。

46. 數︰命運。

47. 當︰假使、假若。

48. 或未易量︰量︰判斷。言勝負存亡,未易判斷也。

49. 禮︰動詞。禮賢下士。

50. 嚮︰通「向」。面也,對也。

51. 秦人食之不得下嚥︰嚥︰通「咽」,咽喉也。韓愈《張中丞傳後敍》曰︰「雖食且不下咽。」

52. 積威之所劫︰積威︰長久以來形成的強大威勢。《司馬法.定爵》曰︰「容色積威,不過改意。」劫︰威脅、懾服。

53. 故事︰舊事、前例。

賞析重點

蘇洵的〈六國論〉是一篇以歷史為鏡,借古諷今的政論文章。文章通過分析戰國時期六國滅亡的原因,揭示了「賂秦」這一政策的危害,並以此警示後人。全文結構嚴謹,論證有力,語言簡潔明快,具有很強的邏輯性和說服力。

文章結構與論點

- 開篇點題:

文章開篇即提出中心論點:「六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦。」蘇洵直截了當地指出,六國滅亡的根本原因不在於軍事力量的不足,而在於「賂秦」這一錯誤的外交政策。接著,他進一步解釋「賂秦」的後果:「賂秦而力虧,破滅之道也。」通過賄賂秦國,六國的力量被削弱,最終導致滅亡。 - 論證「賂秦」的危害:

蘇洵通過對比秦國與六國的得失,進一步論證「賂秦」的弊端。他指出,秦國通過戰爭獲得的土地,遠不如通過六國的賄賂所得。六國不斷割地求和,反而助長了秦國的野心,最終導致「不戰而強弱勝負已判矣」。蘇洵引用古人的話:「以地事秦,猶抱薪救火,薪不盡,火不滅。」形象地說明,賄賂秦國只會讓秦國的野心更加膨脹,最終無法收拾。 - 具體分析六國的滅亡:

蘇洵進一步分析六國中不同國家的滅亡原因。他指出,齊國雖然沒有賄賂秦國,但因為不援助其他五國,最終也難逃滅亡的命運。燕國和趙國雖然堅持抵抗,但由於力量單薄,最終也無法抵擋秦國的進攻。蘇洵特別提到趙國的名將李牧,指出如果李牧不被誅殺,趙國的命運或許會有所不同。這一段通過具體的歷史事例,進一步論證了「賂秦」政策的錯誤。 - 總結與警示:

在文章的最後,蘇洵提出了自己的建議:「以賂秦之地,封天下之謀臣;以事秦之心,禮天下之奇才;幷力西嚮,則吾恐秦人食之不得下嚥也。」他認為,如果六國能夠將賄賂秦國的資源用於培養人才,聯合抗秦,或許能夠改變命運。最後,蘇洵警示後人:「為國者無使為積威之所劫哉!」提醒統治者不要被強敵的威勢所脅迫,重蹈六國的覆轍。

寫作特點

- 邏輯嚴密,論證有力:

蘇洵的文章結構清晰,論點明確,論證層層遞進。他首先提出中心論點,然後通過對比、舉例等方式,逐步展開論證,最後提出解決方案和警示。整篇文章邏輯嚴密,具有很強的說服力。 - 語言簡潔明快:

蘇洵的語言風格簡潔明快,沒有過多的修飾,直擊要害。例如,「賂秦而力虧,破滅之道也」一句,簡潔有力地概括了「賂秦」的危害。這種語言風格使得文章更加易讀易懂,便於傳播。 - 借古諷今,具有現實意義:

蘇洵寫作此文的目的不僅僅是分析歷史,更是借古諷今,警示當時的統治者。他通過分析六國滅亡的原因,提醒宋朝的統治者不要重蹈覆轍,具有很強的現實意義。

思想內涵

- 外交政策的選擇:

蘇洵通過分析六國的滅亡,揭示了外交政策的重要性。他認為,一味地妥協和賄賂強敵,只會讓自己陷入更加被動的局面。相反,應該積極培養人才,聯合抗敵,才能維護國家的獨立和尊嚴。 - 團結與合作的重要性:

蘇洵特別強調了六國之間缺乏團結合作的問題。他認為,如果六國能夠聯合起來,共同抵抗秦國,或許能夠改變歷史的走向。這也提醒我們,面對強大的敵人,團結合作是至關重要的。 - 警示後人:

蘇洵的文章不僅僅是對歷史的總結,更是對未來的警示。他提醒統治者不要被強敵的威勢所脅迫,應該積極應對挑戰,維護國家的利益。這種思想在當今國際關係中仍然具有重要的借鑒意義。

四、總結

蘇洵的〈六國論〉是一篇具有深刻思想內涵和現實意義的政論文章。他通過分析六國滅亡的原因,揭示了「賂秦」這一政策的危害,並提出了自己的解決方案。文章結構嚴謹,論證有力,語言簡潔明快,具有很強的說服力。更重要的是,蘇洵通過借古諷今,警示後人不要重蹈覆轍,具有深遠的歷史意義和現實價值。

[附錄]

蘇軾《六國論》

春秋之末,至於戰國,諸侯卿相皆爭養士。自謀夫說客、談天雕龍、堅白同異之流,下至擊劍摃鼎、雞鳴狗盜之徒,莫不賓禮,靡衣玉食以館於上者,何可勝數。

越王句踐有君子六千人;魏無忌,齊田文,趙勝、黃歇、呂不韋,皆有客三千人;而田文招致任俠奸人六萬家於薛,齊稷下談者亦千人;魏文侯、燕昭王、太子丹,皆致客無數。下至秦、漢之間,張耳、陳餘號多士,賓客廝養皆天下豪傑,而田橫亦有士五百人。其略見於傳記者學者如此,度其餘,當倍官吏而半農夫也。此皆姦民蠹國者,民何以支而國何以堪乎?蘇子曰︰此先王之所不能免也。國之有姦也,猶鳥獸之有鷙猛,昆蟲之有毒螫也。區處條理,使各安其處,則有之矣;鋤而盡去之,則無是道也。

吾考之世變,知六國之所以久存而秦之所以速亡者,蓋出於此,不可以不察也。夫智、勇、辨、力,此四者皆天民之秀傑者也,類不能惡衣食以養人,皆役人以自養者也,故先王分天下之貴富與此四者共之。此四者不失職,則民靖矣。四者雖異,先王因俗設法,使出於一。三代以上出於學,戰國至秦出於客,漢以後出於郡縣吏,魏、晉以來出於九品中正,隋、唐至今出於科舉,雖不盡然,取其多者論之。

六國之君虐用其民,不減始皇、二世,然當是時百姓無一人叛者,以凡民之秀傑者多以客養之,不失職也。其力耕以奉上,皆椎魯無能為者,雖欲怨叛,而莫為之先,此其所以少安而不即亡也。始皇初欲逐客,因李斯之言而止。既併天下,則以客為無用,於是任法而不任人,謂民可以恃法而治,謂吏不必才取,能守吾法而已。故墮名城,殺豪傑,民之秀異者散而歸田畝。向之食於四公子、呂不韋之徒者,皆安歸哉?不知其能槁項黃馘以老死於布褐乎?抑將輟耕太息以俟時也?秦之亂雖成於二世,然使始皇知畏此四人者,有以處之,使不失職,秦之亡不至若是速也。縱百萬虎狼於山林而飢渴之,不知其將噬人,世以始皇為智,吾不信也。

楚、漢之禍,生民盡矣,豪傑宜無幾,而代相陳豨過趙,從車千乘,蕭、曹為政,莫之禁也。至文、景、武之世,法令至密,然吳王濞、淮南、梁王、魏其、武安之流,皆爭致賓客,世主不問也。豈懲秦之禍,以為爵祿不能盡縻天下士,故少寬之,使得或出於此也耶?若夫先王之政則不然,曰︰「君子學道則愛人,小人學道則易使也。」嗚呼,此豈秦、漢之所及也哉!

蘇轍《六國論》

愚讀六國世家,竊怪天下之諸侯,以五倍之地,十倍之眾,發憤西向,以攻山西千里之秦而不免於滅亡,常為之深思遠慮,以為必有可以自安之計。蓋未嘗不咎其當時之士,慮患之疏,而見利之淺,且不知天下之勢也。

夫秦之所與諸侯爭天下者,不在齊、楚、燕、趙也,而在韓、魏之郊;諸侯之所與秦爭天下者,不在齊、楚、燕、趙也,而在韓、魏之野。秦之有韓、魏,譬如人之有腹心之疾也;韓、魏塞秦之衝,而蔽山東之諸侯,故夫天下之所重者,莫如韓、魏也。

昔者范雎用於秦而收韓,商鞅用於秦而收魏。昭王未得韓、魏之心,而出兵以攻齊之剛、壽,而范雎以為憂。然則秦之所忌者,可以見矣。秦之用兵於燕、趙,秦之危事也;越韓過魏而攻人之國都,燕、趙拒之於前,而韓、魏乘之於後,此危道也。而秦之攻燕、趙,未嘗有韓、魏之憂,則韓、魏之附秦故也。夫韓、魏諸侯之障,而使秦人得出入於其間,此豈知天下之勢邪?委區區之韓、魏,以當虎狼之強秦,彼安得不折而入於秦哉?韓、魏折而入於秦,然後秦人得通其兵於東諸侯,而使天下遍受其禍。

夫韓、魏不能獨當秦,而天下之諸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韓親魏以擯秦。秦人不敢逾韓、魏以窺齊、楚、燕、趙之國,而齊、楚、燕、趙之國,因得以自安於其間矣。以四無事之國,佐當寇之韓、魏,使韓、魏無東顧之憂,而為天下出身以當秦兵;以二國委秦,而四國休息於內,以陰助其急,若此可以應乎無窮。彼秦者將何為哉?不知出此,而乃貪疆埸尺寸之利,背盟敗約,以自相屠滅,秦兵未出,而天下諸侯已自困矣。至使秦人得間其隙以取其國,可不悲哉!

常見試題

問︰《六國論》結尾有何寓意?試結合文章背景加以說明。(4分)

答:《六國論》結尾寓意深刻,強調國家滅亡的真正原因在於自身的問題,而非外來的侵略。結尾指出六國滅亡的根本原因是因為「賂秦」,以妥協換取短暫的和平,反而助長了秦國的勢力,最終自取滅亡。這反映作者蘇洵對南宋現實的批判,提醒當時的統治者不要重蹈六國的覆轍,應該自強自立,而非屈服於外敵。

–

Canon Music and Arts Online

學習更多︰全方位中文課程